Das Klavierlied vereint poetische Sprache und hochdifferenzierte Klanggestaltung – und trifft damit genau die Schnittstelle von Sprach-, Emotions- und Musikverarbeitung im Gehirn. Forschung zeigt: Solches Hören erreicht das Belohnungssystem, reguliert das autonome Nervensystem, weckt autobiografische Erinnerungen und fördert Empathie. Im Folgenden bündeln wir zentrale wissenschaftliche Erkenntnisse und zeigen, warum das Live-Erlebnis von Liedkunst besonders intensiv wirkt.

Begriffsbestimmung

Wirkung im weiteren Sinne (Musik allgemein)

Unter „Wirkung“ fassen wir hier messbare Veränderungen in Erleben, Kognition, Emotion und Physiologie beim Musikhören zusammen. Dazu zählen Aktivierungen im Belohnungsnetz (z. B. Nucleus accumbens), Stress-Regulation (HPA-Achse), Veränderungen von Herz-/Atemparametern, Gedächtnisprozesse sowie soziale/empathische Effekte. Diese Effekte sind für Musik im Allgemeinen belegt und bilden die Grundlage, auf der das Lied – und darin speziell das Klavierlied – aufbaut.

Wirkung im engeren Sinne (Lied vs. rein instrumentale Musik)

Das Kunstlied fügt dem musikalischen Stimulus eine semantische Textebene hinzu. Diese zwingt das Gehirn, musikalische und sprachliche Strukturen zu integrieren und Erwartungen abzugleichen. In der Folge können Bedeutungserschließung, Erinnerbarkeit und Affektfärbung – je nach Hörer, Textverständnis und Aufführung – stärker ausfallen als bei rein instrumentaler Musik.

Die spezifische Wirkung des Klavierlieds

Das Klavierlied ist kammermusikalisch intim: Die Singstimme trägt semantische, prosodische und emotionale Information; das Klavier gestaltet Bildhaftigkeit, Atmosphäre und Subtext (Vorspiele/Nachspiele, harmonische Spannung, motivische Leitfäden). Diese enge Dialogik begünstigt narrative Immersion, Gefühlsnuancen und Erinnerungsbildung – besonders in akustisch günstigen, kleineren Räumen.

Historische Entwicklung von Rezeption & Forschung

Seit der Romantik gilt das Lied als „Spiegel des Inneren“: Biedermeier-Salons schätzten die Unmittelbarkeit von Wort-Ton-Kunst. Im 20. Jahrhundert erweiterten Aufnahmetechnik und Radio die Hörsituationen, während die Musikpsychologie sich zunächst beschreibend, später experimentell-neurowissenschaftlich näherte. Seit den 2000er-Jahren belegen bildgebende Verfahren und Psychophysiologie detailliert, wie Musik (und Gesang) Belohnung, Gedächtnis, autonome Regulation und soziale Kognition modulieren – der Rahmen, in dem die Besonderheit des Klavierlieds sichtbar wird.

Komponisten & exemplarische Werke (affektive Profile)

- Franz Schubert – Gretchen am Spinnrade, Erlkönig, Du bist die Ruh (Textbild, Motorik, harmonischer „Subtext“).

- Robert Schumann – Dichterliebe (Ambiguität zwischen Textaussage und Klaviernachspiel; fragile Erwartungsbildung).

- Johannes Brahms – späte Lieder (dunkle Klangfarben, tiefe Atemökonomien; kontemplative Affekte).

- Hugo Wolf – Mörike- und Goethe-Lieder (Prosodie-Feinzeichnung, semantische Akzente in der Harmonik).

- Richard Strauss – Morgen!, Zueignung (weite Bögen, orchestrales Klavier; „Belohnungskadenz“ im Nachspiel).

- Alban Berg – op. 2 (erweiterte Tonalität, expressive Spannung; erhöhte kognitive Vorhersageanforderungen).

Hinweis: Die Werke dienen als künstlerische Beispiele dafür, wie Text, Harmonie und Prosodie affektive und kognitive Mechanismen gezielt ansprechen.

Wirkung auf Gehirn und Psyche – Mechanismen

Emotion & Belohnungssystem

Intensive „Gänsehaut“-Momente beim Musikhören korrelieren mit Dopaminfreisetzung – antizipatorisch (caudales Striatum) und beim Höhepunkt (Nucleus accumbens). Liedkunst nutzt hierfür Erwartung, Aufschub und Auflösung (Harmonik, Melodie, prosodische Kulminationen).

Autonomes Nervensystem & Körper

Tempo, Phrasen und Pausen des Klaviers beeinflussen Atmung, Herzfrequenz und Blutdruck. Schnelle Passagen erhöhen, Atempausen senken die Erregung; im Konzert zeigen sich synchronisierte Reaktionen über Zuhörer hinweg – ein physiologisches „Miteinander-Fühlen“.

Sprache–Musik–Gedächtnis

Liedhören bindet Sprach- und Musiksyntax über geteilte Integrationsressourcen. Die Kopplung von Text und Melodie kann das Verbalerinnern stärken – insbesondere bei wiederholter Melodie und günstigen Arbeitsgedächtnis-Voraussetzungen –, ist aber nicht per se jedem Sprechvortrag überlegen. Für das Klavierlied heißt das: artikulierte Prosodie, klare Textverständlichkeit und motivische Wiedererkennung verbessern die Merkfähigkeit.

Autobiografisches Gedächtnis & Selbstbezug

Vertraute Lieder aktivieren Netzwerke des medialen Präfrontalcortex und können dichte, persönlich bedeutsame Erinnerungen hervorrufen. Gesungene Texte verstärken den Selbstbezug: Worte rahmen emotionale Klangqualitäten semantisch ein – besonders wirksam bei Themen wie Verlust, Trost, Naturbildern.

Empathie, Prosodie & soziale Kognition

Die menschliche Stimme trägt hochsensitive emotionale Prosodie. Beim Liedhören dekodiert das Gehirn feine stimmliche Nuancen (Trauer, Trost, Zärtlichkeit) und koppelt sie mit musikalischer Valenz – ein Grund, warum intime Liederfahrungen empathiefördernd wirken; individuelle Empathiefähigkeit moduliert die neuronale Resonanz.

Warum Live-Erlebnisse stärker wirken

Live-Konzerte zeigen im Vergleich zu identischen Aufnahmen oft stärkere hormonelle Stressreduktion (Cortisol/Cortisone) und dichtere physiologische Synchronie im Publikum. Für das Klavierlied kommen Nähe, Raumakustik und sichtbare Atem-/Bewegungssignale der Interpreten hinzu – sie verstärken Prosodie, Timing und Erwartungsdynamik.

Warum wir unser Festival initiiert haben

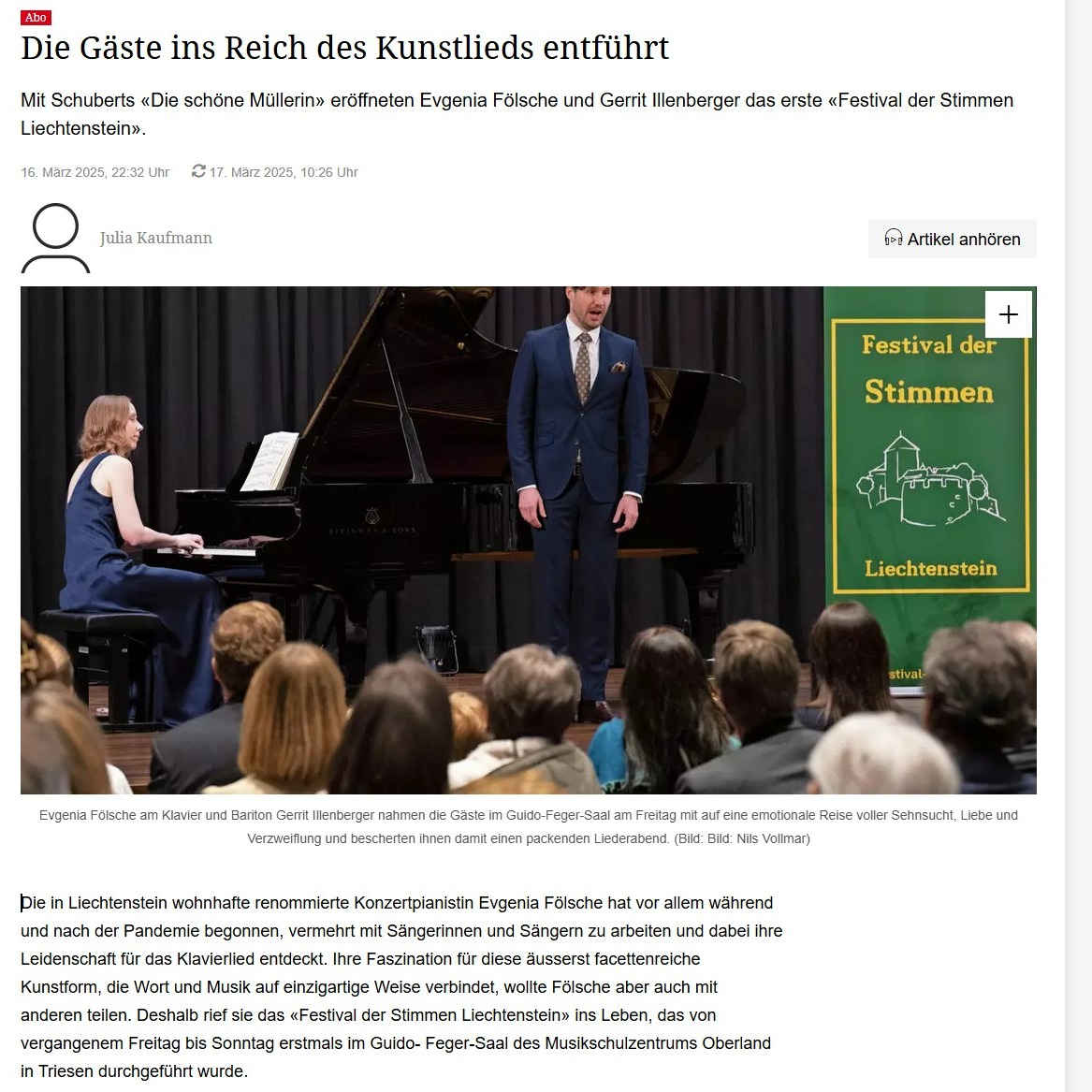

Genau wegen dieser besonderen, wissenschaftlich belegten Wirkung haben wir unser Festival ins Leben gerufen: Wir wollen Klavierlied auf höchstem Niveau präsentieren – dort, wo die Verbindung von Wort und Ton ihre größte Unmittelbarkeit entfaltet. Die wundervolle Naturlandschaft Liechtensteins und die beeindruckende Gebirgskulisse des Rheintals schaffen dafür die ideale Atmosphäre: Konzentration, Ruhe und Weite unterstützen die Wirkung jedes Atemzugs, jeder Phrase und jedes poetischen Bildes.

Tickets

Erleben Sie die Magie des Klavierlieds im Live-Moment:

Quellen (Auswahl, mit Links)

- Salimpoor, V. N. et al. (2011). Dopaminfreisetzung bei musikalischen Höhepunkten. Nature Neuroscience. PubMed

- Koelsch, S. (2014). Musik-Emotion: Hirnkorrelate. Nature Reviews Neuroscience. Artikel

- Koelsch, S. et al. (2020). Meta-Analyse zu Musik-Emotion. NeuroImage. Verlag

- Bernardi, L. et al. (2006/2009). Musik, Tempo & autonome Regulation. Circulation. 2006 · 2009

- Janata, P. (2009). Musik-induzierte autobiografische Erinnerungen. Cerebral Cortex. OUP

- Kaiser, A. P. et al. (2023). MEAMs – Systematisches Review. WIREs Cognitive Science. Wiley

- Sammler, D. et al. (2010). Bindung von Musik & Lyrics (fMRI). Cortex. PMC

- Patel, A. D. (2003). Sprache, Musik, Syntax (SSIRH). Nature Neuroscience. PubMed

- Fedorenko, E. et al. (2009). Geteilte Integrationsressourcen für Musik & Sprache. Memory & Cognition. Springer

- Ferreri, L. et al. (2013). Musik verbessert Verbalerinnern (Encoding). Frontiers in Human Neuroscience. PMC

- Wallace, W. T. (1994). Melodie & Textgedächtnis. Journal of Experimental Psychology. Semantics

- Ong, J. H. et al. (2023). Arbeitsgedächtnis moduliert Gesang-Lernerfolg. Language and Cognition. PDF

- Fancourt, D. & Williamon, A. (2016). Live-Konzert senkt Stresshormone. Public Health. PubMed

- Egermann, H. et al. (2013). Erwartungsbruch & Emotion im Live-Konzert. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. Springer

- Tschacher, W. et al. (2021). Physiologische Synchronie im Konzert. Frontiers in Psychology. Frontiers

- Vuust, P. & Witek, M. A. G. (2014). Prädiktives Codieren in Rhythmus & Metrum. Frontiers in Psychology. PMC

- Koelsch, S.; Vuust, P.; Friston, K. (2019). Predictive Processes & Music. Trends in Cognitive Sciences. PDF

- De Witte, M. et al. (2022). Musik & Stressreduktion – Review/Meta. Health Psychology Review. Verlag

Alle Links zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2025.

Häufige Fragen: Wirkung des Klavierlieds auf den Hörer

Klicken Sie auf eine Frage, um die Antwort einzublenden.

Was unterscheidet die Wirkung eines Klavierlieds von rein instrumentaler Musik?

Das Klavierlied bindet semantische Textebene und musikalische Struktur. Das Gehirn integriert Sprache (Bedeutung, Prosodie) und Musik (Harmonie, Rhythmus), was Emotion, Erinnerbarkeit und Empathie verstärken kann – besonders bei klarer Textverständlichkeit und nuancierter Prosodie.

Warum erzeugen Klavierlieder oft Gänsehaut-Momente?

„Gänsehaut“ korreliert mit Dopaminfreisetzung im Belohnungsnetz. Liedkompositionen nutzen Erwartung, Aufschub und Auflösung (harmonische Spannung, Kulmination der Stimme, Nachspiel des Klaviers), um diese Reaktionen zu begünstigen.

Wirkt Live-Gesang stärker als eine Aufnahme?

Studien zeigen bei Live-Darbietungen häufig stärkere Stressreduktion (z. B. niedrigere Cortisolwerte) und physiologische Synchronie im Publikum. Sichtbare Atmung/Bewegung der Interpret:innen, Raumakustik und Nähe erhöhen die Prosodie- und Timing-Wirkung.

Fördert das Klavierlied das Erinnern von Texten?

Die Kopplung von Text und Melodie kann das Verbalerinnern verbessern – besonders bei wiederkehrenden Motiven und verständlicher Diktion. Der Effekt hängt von Arbeitsgedächtnis, Vertrautheit und Aufmerksamkeit ab.

Gibt es gesundheitliche Risiken beim intensiven Erleben?

Für die meisten Menschen ist Klavierlied-Hören förderlich (Stressabbau, Emotionsregulation). Bei sehr hoher Lautstärke oder starker emotionaler Belastung können einzelne Hörer:innen Übererregung empfinden – hier helfen Pausen, moderate Lautstärke und Selbstregulation.

Lust, die Wirkung im Live-Erlebnis zu spüren? Jetzt Tickets für das Festival der Stimmen sichern.