Das Klavierlied verbindet Dichtung und Musik in einer kammermusikalischen Besetzung von Singstimme und Klavier. Seine Entwicklung spiegelt literarische Strömungen, Veränderungen des Instrumentenbaus und eine verschobene Musikkultur vom Salon zum Konzertsaal. Der folgende Überblick führt von den Vorläufern im 18. Jahrhundert über die romantische Blüte bis zu modernen und zeitgenössischen Positionen – mit konkreten Werk- und Quellenhinweisen.

Begriffe und Formen

Gattungsbegriff „(Klavier-)Lied“

„Lied“ bezeichnet im engeren musikhistorischen Sinn die deutschsprachige Kunstlied-Tradition, meist für Singstimme und Klavier (Klavierlied), wie sie sich vom späten 18. bis ins 19. Jahrhundert ausbildete und später fortentwickelte (Parallelen in anderen Sprachen sind etwa die französische mélodie oder das russische romans). Die Literatur betont die Verwurzelung in romantischer Lyrik (u. a. Goethe, Heine, Eichendorff). Vgl. Überblicksdarstellungen bei Britannica und Grove. [1] [2]

Formtypen: strophisch, variiert, durchkomponiert

Liedformen reichen vom strophischen Typ (jede Strophe gleiche Musik) über modifiziert strophisch (Wiederkehr mit gezielten Abweichungen) bis zur durchkomponierten Form (jedem Textabschnitt neue Musik). Lehrtexte und Nachschlagewerke verwenden diese Trias als Grundsystem; sie wird in der Forschung durch Kontinua-Modelle präzisiert. [3] [4] [5] [6]

Historische Entwicklung nach Epochen

Vorläufer im späten 18. Jh.: Berliner Liederschulen & Empfindsamkeit

Vor Schubert prägen die erste und zweite Berliner Liederschule (u. a. J. A. P. Schulz, C. F. Zelter, J. F. Reichardt) das deutschsprachige Lied. Im Umfeld von Empfindsamkeit und Sturm und Drang wird eine „natürliche“ Deklamation des Textes gesucht; Goethe dient häufig als dichterische Quelle. Die Forschung verortet Zelter und Reichardt als zentrale Vertreter der zweiten Berliner Liederschule (ca. 1770–1814) und Bindeglieder zur Romantik. [7] [8] [9] [10]

Frühromantik: Beethoven und der erste Liederzyklus

Als erster geschlossener Liederzyklus gilt im Allgemeinen Beethovens An die ferne Geliebte op. 98 (April 1816), ein in sich kreisförmig verbundener Sechsteiler auf Texte von Alois Jeitteles. Editions- und Werkseiten (Beethoven-Haus Bonn, LA Phil) sowie einschlägige Überblicksartikel belegen den Status des Werks als Zyklen-Prototyp. [11] [12] [13] [14]

Schubert und die Etablierung des romantischen Liedideals

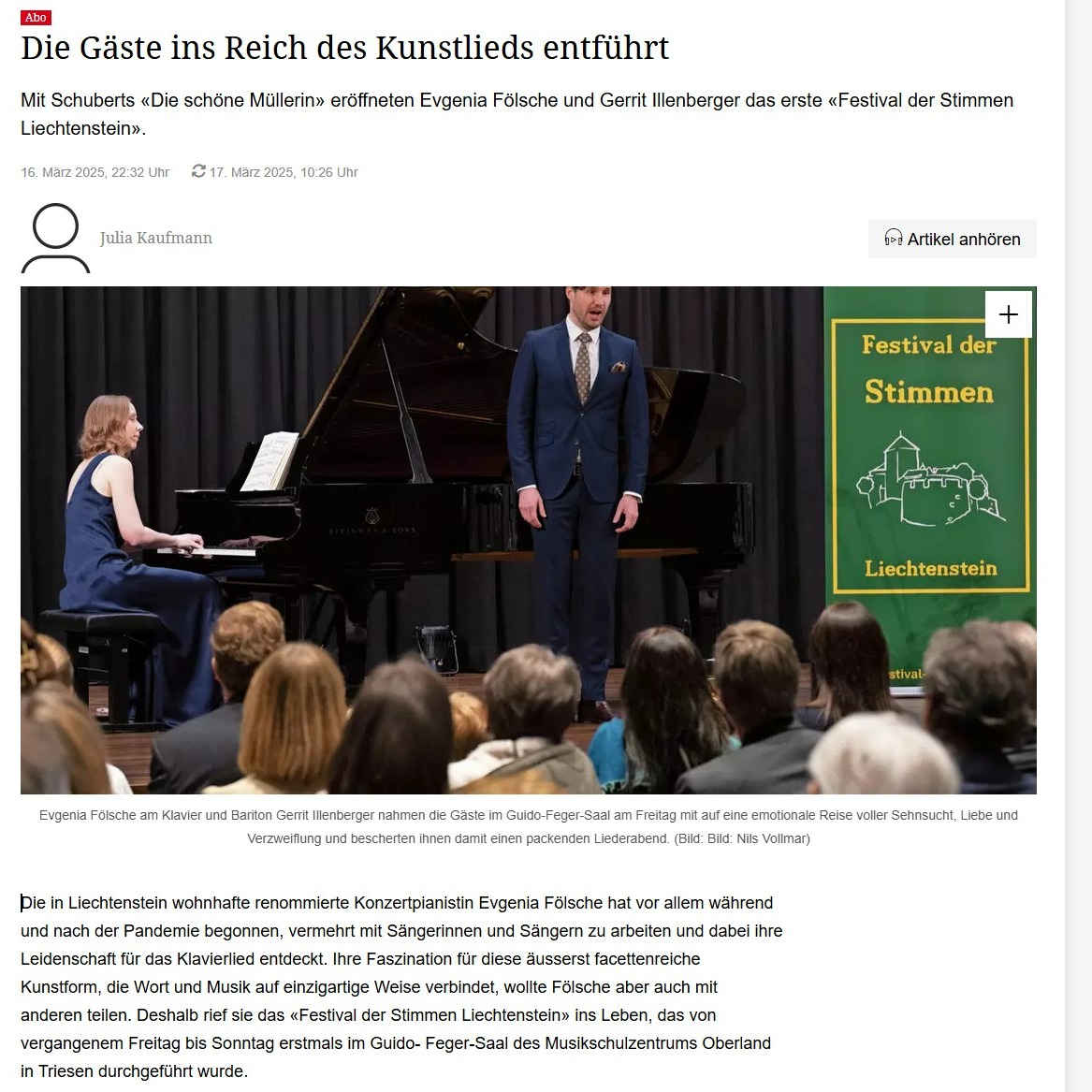

Franz Schubert professionalisiert das Klavierlied als Gattung: von volksliednah strophischen Typen (Heidenröslein) bis zu dramatisch durchkomponierten Balladen (Erlkönig) und den großen Zyklen Die schöne Müllerin (1823) und Winterreise (1827). Das häusliche Musizieren in Wiener Salons, der Siegeszug des Fortepianos (u. a. Stein-/Streicher-Tradition) und der Musikverlag stützen diesen Boom. Literatur und Sammlungen zum Wiener Klavier/fortepiano sowie Überblickstexte zur Liedform belegen diese Parameter. [5] [15] [16] [17]

Schumanns Liederjahr 1840 und die Poetik des Zyklus

1840 komponiert Robert Schumann über 130 Lieder – sein berühmtes Liederjahr –, darunter die Zyklen Dichterliebe und Liederkreis. Forschung und Repertoireseiten beschreiben diese Verdichtung als ästhetischen Kulminationspunkt der romantischen Liedästhetik und als Weiterführung von Beethovens Zyklusgedanken. [18] [19]

Brahms, Loewe und die Differenzierung der Gattung

Johannes Brahms konsolidiert und vertieft die Gattung in einer klassizistischen Haltung (u. a. Vier ernste Gesänge, 1896), während Carl Loewe die Ballade als dramatische Liedform kultiviert. Überblicksartikel betonen beider spezifische Beiträge. [20] [21]

Wolf & Strauss: Wort-Ton-Feinzeichnung, später Orchesterbezug

Hugo Wolf radikalisiert die texttreue Prosodie und die harmonische Semantik (u. a. Mörike- und Goethe-Lieder), Richard Strauss führt eine spätromantische Klangsprache im Lied (zunächst Klavier, später vielfach orchestriert) fort – die Klavierfassung bleibt jedoch Ausgangspunkt zahlreicher Lieder. Studien und editorische Beiträge skizzieren beide Positionen. [22] [23] [24] [25] [26]

Um 1900: Zweite Wiener Schule und der Weg in die Moderne

Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern transformieren das Lied mit erweiterter Tonalität bis zur Atonalität; Bergs op. 2 und frühe Schönberg-Lieder zeigen die Übergangszone zwischen Spätromantik und neuer Klangsprache. Forschungsliteratur und Kapitelübersichten dokumentieren diese Entwicklung. [27] [28] [29]

20./21. Jh.: Traditionsweitergabe, Erneuerung und Kanonerweiterung

Nach 1900 divergiert die Gattung: Orchestrallied (Mahler, Strauss) koexistiert mit neuem Klavierlied; in der Bundesrepublik und international entstehen gewichtige Zyklen (z. B. Wolfgang Rihm mit zahlreichen Liedwerken seit den 1970ern). Zugleich rücken vergessene Stimmen – darunter Komponistinnen wie Fanny Hensel und Clara Schumann – stärker in den Fokus von Forschung und Praxis. [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

Kontexte: Instrument, Institutionen, Rezeption

Instrumentenbau: Der Aufstieg des (Wiener) Fortepianos zum bürgerlichen Haus- und Konzertinstrument (Stein/Sreicher-Linie) prägt Klang und Schreibweise des Klavierlieds – Transparenz, Artikulation und Registerfarben der historischen Instrumente beeinflussen Begleitmuster und Textausdeutung. [15] [16] [17]

Institutionen & Medien: Sing-Salons (u. a. bei Fanny Hensel), erstarkende Verlage, später Aufnahmetechnik und Rundfunk verlagern das Lied vom privaten Musizieren in den öffentlichen Raum; das Repertoire professionalisiert sich und wird international. [35] [1]

Ausgewählte Meilensteine (Werke & Zyklen)

- L. v. Beethoven: An die ferne Geliebte op. 98 (1816) – erster geschlossener Zyklus. [11] [12]

- F. Schubert: Die schöne Müllerin (1823), Winterreise (1827) – Zyklus-Poetik und Klavierdialog. [1]

- R. Schumann: Dichterliebe op. 48, Liederkreis op. 39 (1840) – Verdichtung der romantischen Liedästhetik. [18] [19]

- J. Brahms: Vier ernste Gesänge (1896) – existenzielle Spätromantik. [20]

- H. Wolf: Mörike-Lieder (1888) – Prosodie-Präzision, harmonische Semantik. [22] [23]

- R. Strauss: zahlreiche Klavierlieder (z. B. Zueignung, 1885; später oft orchestriert) – ausgreifende Gesangslinien, leuchtende Harmonik. [24] [25]

- A. Berg: Sieben frühe Lieder, Vier Lieder op. 2 – Schwelle zur Moderne. [28]

- W. Rihm: u. a. Wölfli-Liederbuch (1980) und weitere Zyklen – Gegenwartsposition des deutschsprachigen Lieds. [32] [30]

- F. Hensel & C. Schumann: Lieder als Kanonerweiterung und historisch-kritische Wiederentdeckung. [33] [36]

Hinweis: Die Liste ist exemplarisch und fokussiert das Klavierlied (nicht das Orchesterlied).

Quellen (Auswahl, mit Links)

- Britannica: Lied – Kurzüberblick zur Gattung und ihrem Kontext. Link. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

- Grove Music Online: Lied (Abschnittsgliederung zur Frühgeschichte). Link. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

- Open Music Theory: „Vocal Music: Song Forms“. Link. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

- Lumen: „Art Song – Strophic / Modified / Through-composed“. Link. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

- Wikipedia: „Strophic form“ (Belege & Beispiele aus dem Lied). Link. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

- Malawey, V. (2014): Strophic Modification… MTO 20(4). PDF. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

- Markx, F. (2012): „Goethe’s Johanna Sebus…“ Goethe Yearbook. Link. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

- ResearchGate-Abstract: zweite Berliner Liederschule (Zelter/Reichardt/Schulz). Link. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

- C. P. E. Bach – Preface „Songs“ (Bezug Berliner Liederschule). Link. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

- Hampsong Foundation: Programmanmerkungen (Reichardt/Goethe). PDF. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

- Beethoven-Haus Bonn: Werkseite An die ferne Geliebte. Link. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

- LA Phil: Einführung zu An die ferne Geliebte. Link. :contentReference[oaicite:11]{index=11}

- Wikipedia: An die ferne Geliebte (Kontext & Quellen). Link. :contentReference[oaicite:12]{index=12}

- PCMS Blog: „Bright Ring of Words – Beethoven & Schumann“. Link. :contentReference[oaicite:13]{index=13}

- Cambridge (2024): „Schubert and the Viennese Piano“. Link. :contentReference[oaicite:14]{index=14}

- Schubert Club Museum: J. B. Streicher-Flügel (1869). Link. :contentReference[oaicite:15]{index=15}

- MusicWeb International: Nannette Streicher Fortepiano. Link. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

- Music by the Year: „1840 – The Year of Song“. Link. :contentReference[oaicite:17]{index=17}

- Music Theory Online (Krebs 2014): Schumanns Liedphasen. Link. :contentReference[oaicite:18]{index=18}

- Britannica: Brahms, Vier ernste Gesänge. Link. :contentReference[oaicite:19]{index=19}

- Britannica: Carl Loewe (Balladenkomponist). Link. :contentReference[oaicite:20]{index=20}

- JSTOR: J. M. Stein (1967), „Poem and Music in Wolf’s Mörike Songs“. Link. :contentReference[oaicite:21]{index=21}

- University of Oregon (2014): „Patterns… in Hugo Wolf’s Mörike-Lieder“. Link. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

- G. Henle-Blog (2021): „Lieder by Richard Strauss“. Link. :contentReference[oaicite:23]{index=23}

- Ricordi (2015): Orchestrierungen von Strauss-Liedern. Link. :contentReference[oaicite:24]{index=24}

- International Musician: Strauss, Sechs Lieder op. 19 (Neuausgabe). Link. :contentReference[oaicite:25]{index=25}

- UC Press (E-Book): The Early Works of Arnold Schoenberg. Link. :contentReference[oaicite:26]{index=26}

- JSTOR: Naudé (1996), „Alban Berg’s Four Songs Op. 2“. Link. :contentReference[oaicite:27]{index=27}

- UC Press (Perle): „From the Early Songs to Wozzeck“ (PDF-Ausschnitt). Link. :contentReference[oaicite:28]{index=28}

- AllMusic: Wolfgang Rihm – Lieder (2003). Link. :contentReference[oaicite:29]{index=29}

- The Guardian (2003): Rezension Rihm-Lieder. Link. :contentReference[oaicite:30]{index=30}

- Wikipedia: Werkliste Wolfgang Rihm (Lieder & Zyklen). Link. :contentReference[oaicite:31]{index=31}

- Britannica: Fanny Mendelssohn (Hensel). Link. :contentReference[oaicite:32]{index=32}

- Britannica: Clara Schumann. Link. :contentReference[oaicite:33]{index=33}

- Carus-Blog (2025): „Fanny Hensels songs as a mirror of her life“. Link. :contentReference[oaicite:34]{index=34}

- Women’s Song Forum (2022): „A Guide to Clara Schumann’s Songs“. Link. :contentReference[oaicite:35]{index=35}

Alle Links zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2025.