Klavierrezital – Komponisten & Werklandschaften

Autorin: Evgenia Fölsche

Diese Übersicht betrachtet die großen Gestalten des Klavierrepertoires nicht als Liste einzelner Stücke, sondern als Werklandschaften: Zyklen, Gattungen und ästhetische Felder, die ein Klavierrezital prägen – von der Fuge bis zur Etüde, von der Sonate bis zur Klangminiatur.

Barock als Fundament

Johann Sebastian Bach bildet das geistige Gerüst nahezu jedes Klavierabends. Seine Präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier liefern architektonische Klarheit und gedankliche Tiefe; Suiten und Partiten schulen die „sprechende“ Artikulation auf dem modernen Flügel. In dieser Werklandschaft trifft kontrapunktische Strenge auf improvisatorische Freiheit – ein idealer Resonanzboden für alles, was im Programm folgt.

Domenico Scarlatti öffnet mit seinen einteiligen Sonaten einen anderen Barockraum: tänzerisch, perkussiv, experimentierfreudig. Diese Miniaturen wirken im Rezital als funkelnde Fenster zwischen größeren Blöcken – kurze Erzählungen voller rhythmischer Pointen und Gitarren- oder Kastagnetten-Anmutungen.

Klassik – Form & Rhetorik

Joseph Haydn erfindet die Klaviersonate als spielerische Denkform – überraschende Wendungen, Witz, motivische Ökonomie. Seine Sonaten repräsentieren die „klassische Rede“ auf Tasten: klar gegliedert und zugleich voller Humor.

Bei Wolfgang Amadeus Mozart verschmelzen Eleganz und dramatische Bühnenimagination. Sonaten und Fantasien verbinden Gesanglichkeit mit Figuration – ideal, um in einem Rezital atmende Linienführung und feine Balance der Stimmen zu zeigen.

Ludwig van Beethoven macht aus der Sonate ein Labor existenzieller Formkräfte. Nicht einzelne Nummern stehen hier im Vordergrund, sondern das Gesamtprojekt „Beethoven-Sonaten“ als zyklische Werklandschaft: von frühklassischer Klarheit über heroische Expansion bis zur metaphysischen Verdichtung der späten Werke. Hinzu treten kompaktere Gattungen – Variationen und Bagatellen –, die Beethovens Ideen im Miniaturformat scharf zeichnen.

Romantik – Poesie & Virtuosität

Franz Schubert kultiviert zwei Sphären: die weit ausschwingende große Sonate – besonders in den späten Zyklen – und die lyrische Charakterminiatur (Impromptus, Moments musicaux). Seine Musik entfaltet Zeit als Landschaft: Modulationen werden zu Wegen, das Klavier zum Atemraum.

Bei Robert Schumann wird das Klavier zum Tagebuch. Zyklische Charakterstücke – Maskenspiele, imaginierte Figuren, Doppelgänger – verhandeln Identität und Fantasie. Die große Fantasie setzt dem poetischen Denken ein architektonisches Gegengewicht.

Frédéric Chopin prägt das Herzstück vieler Rezitale: Etüden als poetische Technikstudien, Préludes als kühne Mikrokosmos-Reihe, Nocturnes als gesungene Nachtstücke, Polonaisen und Balladen als dramatische Gesten. Hier wird pianistische Idiomatik selbst zum Thema – Klang wird Körper, Rubato zur Sprache.

Franz Liszt erweitert das Instrument zur orchestralen Bühne. Seine Werklandschaften reichen von der großen Sonate über die zyklischen Reisebilder der Années de pèlerinage bis zu Transkriptionen und Paraphrasen, in denen das Klavier andere Gattungen „übersetzt“. Virtuosität ist hier nicht Effekt, sondern Ausdrucksform philosophischer Dramaturgie.

Johannes Brahms spannt einen Bogen von struktureller Dichte zu konzentrierter Spätstil-Kürze. Variationswerke und Sonaten zeigen tektonische Kraft, die späten Stücke (Intermezzi, Capricen) eine intime, nach innen gerichtete Klangrede – kammermusikalisch im Geist, auf dem Soloinstrument gesprochen.

Ergänzende romantische Farben liefern César Franck – mit präludierend-fugierenden Triptychen – und Edvard Grieg, dessen Lyrische Stücke die Miniatur zur nordisch leuchtenden Erzählform machen.

Moderne – Farbe, Rhythmus, Architektur

Claude Debussy entwirft mit Préludes, Images und Estampes ein neues Verhältnis von Klang und Bild. Das Klavier wird zur Lichtmaschine: Pedal, Farbe, Nuance. Seine Zyklen funktionieren im Rezital wie Galeriegänge – jedes Stück ein Bild, alle zusammen ein Panorama.

Maurice Ravel baut an klanglichen Architekturen: die schillernde Spiegelwelt der Miroirs, die drei „Nachtstücke“ von Gaspard, die klare Form der Sonatine. Hier zählt Präzision als Poesie, Virtuosität als Intarsienarbeit.

Sergej Rachmaninow kultiviert romantische Fülle in moderner Harmonik. Seine Werkgruppen – Préludes, Études-Tableaux, Sonaten – zeigen das Klavier als singendes Orchester; der Klangstrom ist Träger von Erinnerung und Melancholie.

Alexander Scriabin führt vom spätromantischen Überschwang in visionäre Ekstase. Frühere Sonaten und Poèmes atmen Chopins Erbe, spätere reduzierte Formen laden das Instrument metaphysisch auf – das Rezital wird zur Ekstase-Studie.

Béla Bartók schärft das Klavier als perkussives, erdnahes Instrument. Zyklische Sammlungen und Solosonate verbinden Volksidiome, Polymetrik und Körperrhythmus – Musik als archaisch-moderner Puls.

Dmitri Schostakowitsch antwortet mit einer monumentalen Präludien-und-Fugen-Landschaft, die Bachs Geist in die Moderne beamt: asketische Klarheit, sarkastischer Humor, stoische Größe – ein klangliches Tagebuch des 20. Jahrhunderts.

Sergej Prokofjew indes formt das „neoklassische“ Stahlprofil: Sonaten als dramatische Maschinenräume, in denen Witz, Attacke und lyrische Oasen scharf umrissen sind.

Nachkriegszeit & Gegenwart – Erweiterte Klangräume

Olivier Messiaen verschiebt mit monumentalen Zyklen den Horizont: Zeit wird Meditation, Farbe wird Theologie. Der Flügel singt in Spektren – Glocken, Vogelgesänge, Visionen.

György Ligeti erneuert mit seinen Etüden die Idee technischer Studien als poetische Laborstücke: Polyrhythmen, Illusionsbewegungen, Motorik – Kassiber der Moderne, die im Rezital elektrisieren.

In der kontemplativen Linie stehen Arvo Pärt und Valentin Silvestrov mit asketisch leuchtenden Miniaturen, die den Saal in innere Zeit verwandeln. Zeitgenössische Stimmen wie Jörg Widmann oder Wolfgang Rihm greifen die Gattung der Charakterstücke neu auf – mal ironisch gebrochen, mal expressiv verdichtet. Und zwischen Klassizismus und Jazz verschaltet Nikolai Kapustin das Klavier zur Groove-Maschine: Virtuosität trifft Drive.

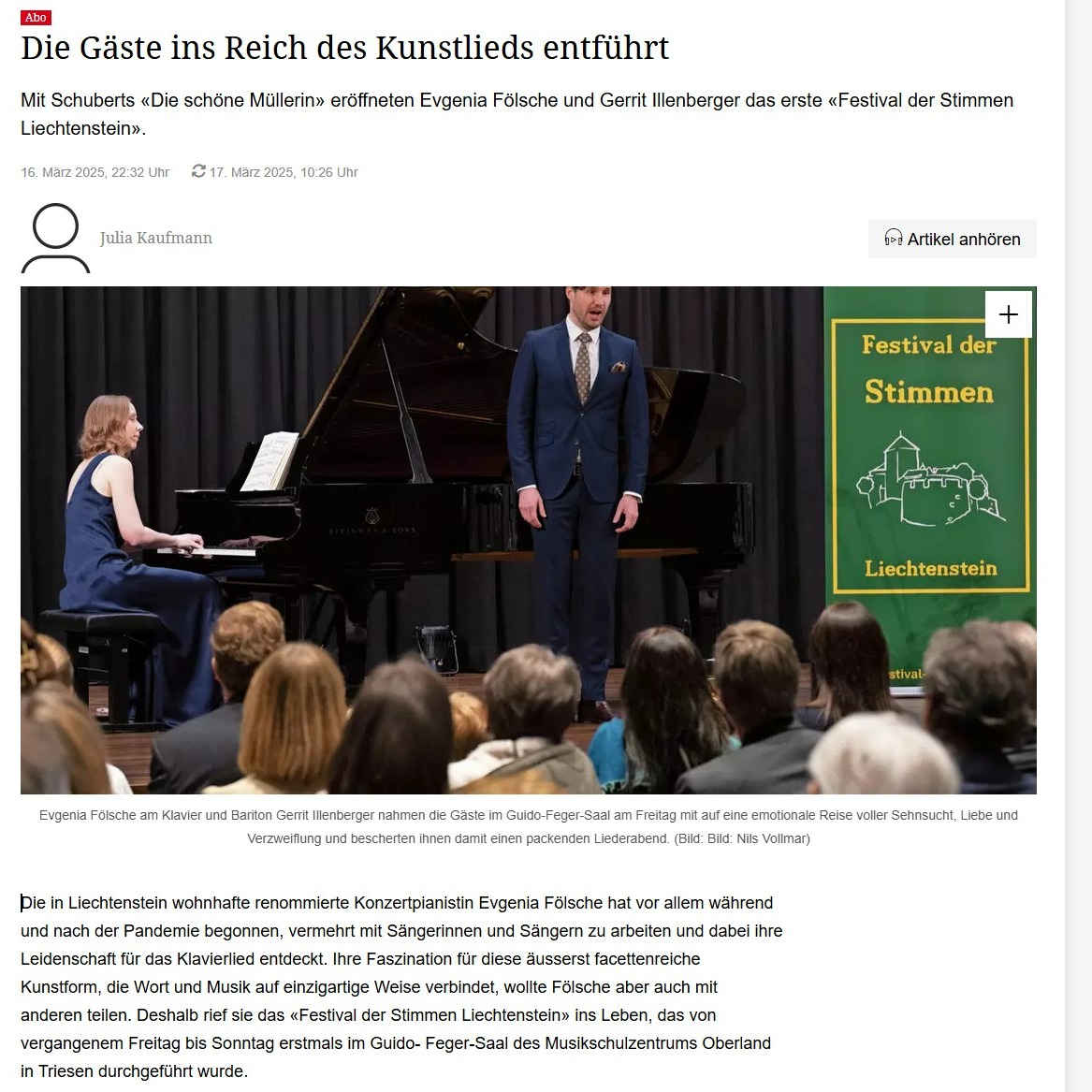

Tickets

Lernen Sie diese Werklandschaften im lebendigen Konzert kennen – beim Festival der Stimmen in Liechtenstein. Ein Klavierrezital macht hörbar, wie unterschiedlich das gleiche Instrument sprechen kann: architektonisch, lyrisch, visionär.

Quellen & Hinweise (Auswahl)

Grove Music Online (Komponisten- und Gattungsartikel); Vorworte maßgeblicher Urtext-Ausgaben (Henle, Bärenreiter); Charles Rosen: Piano Notes; Alfred Brendel: Nachdenken über Musik; Paul Badura-Skoda: Interpreting Mozart on the Keyboard.