Das Klavierrezital – Einheit von Pianist, Zuhörern und Musik

Autorin: Evgenia Fölsche

Das Klavierrezital ist eine der intimsten und zugleich anspruchsvollsten Formen des musikalischen Ausdrucks. Es vereint künstlerische Konzentration, emotionale Tiefe und geistige Wachheit – und schafft einen einzigartigen Raum, in dem Pianist, Zuhörer und Musik zu einer gemeinsamen Erfahrung verschmelzen.

Was ist ein Klavierrezital?

Das Klavierrezital ist ein Konzert, in dem eine einzelne Pianistin oder ein Pianist ein Soloprogramm aufführt – meist mit Werken unterschiedlicher Komponisten und Epochen. Der Begriff „Rezital“ leitet sich vom lateinischen recitare („vortragen, vorlesen“) ab und bezeichnet die bewusste, konzentrierte Darbietung eines Werkes in einem intimen Rahmen.

Anders als das orchestrale Konzert lebt das Rezital vom direkten, unvermittelten Kontakt zwischen Künstler und Publikum. Es ist eine Form des musikalischen Zwiegesprächs – still, intensiv, persönlich.

Historische Entwicklung des Klavierrezitals

Das Klavierrezital entstand im frühen 19. Jahrhundert, als Virtuosen wie Franz Liszt begannen, ganze Konzertabende allein zu gestalten. Zuvor traten Pianisten meist in gemischten Programmen auf oder spielten als Begleiter. Liszt erhob das Solospiel zur Kunstform und schuf damit das moderne Klavierkonzert als Rezital.

Spätere Pianisten wie Clara Schumann, Anton Rubinstein, Arthur Rubinstein, Alfred Brendel oder Martha Argerich entwickelten das Format weiter – vom virtuosen Bravourstück hin zur reflektierten Interpretation. Heute gilt das Klavierrezital als Inbegriff musikalischer Konzentration und Ausdruckstiefe.

Emotionale Wirkung

Das Klavierrezital spricht die Emotionen unmittelbar an. Durch Klangfarbe, Dynamik und musikalische Zeitgestaltung kann der Pianist feinste seelische Nuancen ausdrücken – von zarter Introspektion bis zu dramatischer Ekstase.

- Resonanzprinzip: Emotionale Schwingungen zwischen Pianist und Publikum verstärken sich gegenseitig.

- Kontemplation: In der Konzentration auf einen einzigen Klangkörper entsteht innere Ruhe und Achtsamkeit.

- Spannungsbogen: Der Verlauf eines Rezitals gleicht einer psychologischen Reise – mit Höhepunkten und Entspannung, Nähe und Distanz.

Diese emotionale Tiefe entsteht nur im Live-Moment: Das gemeinsame Atmen, die Stille zwischen den Tönen und die Intensität des Augenblicks machen das Erlebnis unwiederholbar.

Kognitive und geistige Wirkung

Das Zuhören bei einem Klavierrezital fordert und fördert die geistige Präsenz des Publikums. Studien der Musikpsychologie (Koelsch 2020, Jäncke 2019) zeigen, dass das bewusste Hören komplexer musikalischer Strukturen sowohl analytische als auch imaginative Hirnregionen aktiviert.

- Analytisches Hören: Wiederkehrende Themen, Variationen und harmonische Wendungen werden erkannt und verknüpft.

- Imaginatives Erleben: Musik ruft innere Bilder, Erinnerungen und Emotionen hervor.

- Konzentration: Die Stille des Konzertsaals fördert fokussiertes, tiefes Zuhören – eine seltene Form geistiger Sammlung.

Das Klavierrezital ist daher nicht nur ästhetischer Genuss, sondern auch mentales Training – eine Meditation in Klangform.

Soziale Dimension – die Verbindung von Pianist und Publikum

Jedes Rezital ist ein sozialer Raum. Obwohl kein Wort gesprochen wird, entsteht ein intensiver Austausch: Der Pianist „spricht“ mit Tönen, das Publikum antwortet mit Stille, Atmung, Aufmerksamkeit.

Diese nonverbale Kommunikation erzeugt eine gemeinschaftliche Gegenwart – ein Bewusstsein, dass alle Anwesenden Teil eines einmaligen Erlebnisses sind.

- Empathische Resonanz: Gehirnforschung (z. B. Mirror-Neuron-Theorien) belegt, dass Zuhörer motorisch-emotional auf musikalische Gesten reagieren.

- Soziale Synchronisation: Gemeinsames Hören synchronisiert Herzschlag und Atemrhythmus (Fachbegriff: „entrainment“).

- Geteilte Erfahrung: Ein Rezital wird zu einem sozialen Ritual, das Verbindung und Gemeinschaft stiftet.

Wie entsteht Einheit zwischen Pianist, Zuhörern und Musik?

Die Einheit entsteht aus einem Dreieck: Klang – Bewusstsein – Resonanz. Der Pianist wird zum Medium der Musik, die Zuhörer zu Resonanzkörpern dieser Schwingung. In diesem Moment existiert kein Unterschied mehr zwischen Sender und Empfänger – nur noch der gemeinsame Fluss.

Philosophisch betrachtet (vgl. Adorno, „Ästhetische Theorie“; Gadamer, „Wahrheit und Methode“) vollzieht sich im Rezital ein „Verschmelzungsprozess“: Individuelle Wahrnehmung und künstlerischer Ausdruck treten in einen gemeinsamen Bedeutungsraum ein.

In dieser Einheit liegt die Magie des Klavierrezitals: Musik wird nicht mehr „aufgeführt“, sondern gemeinsam erlebt.

Schlussbetrachtung

Das Klavierrezital ist eine Feier der Konzentration, der Stille und der gemeinsamen Präsenz. Es verbindet künstlerische Virtuosität mit geistiger Tiefe und emotionaler Wahrhaftigkeit.

In einer Zeit der Ablenkung bietet das Rezital einen Raum der Achtsamkeit – einen Moment, in dem Musik, Mensch und Geist zu einer harmonischen Einheit werden.

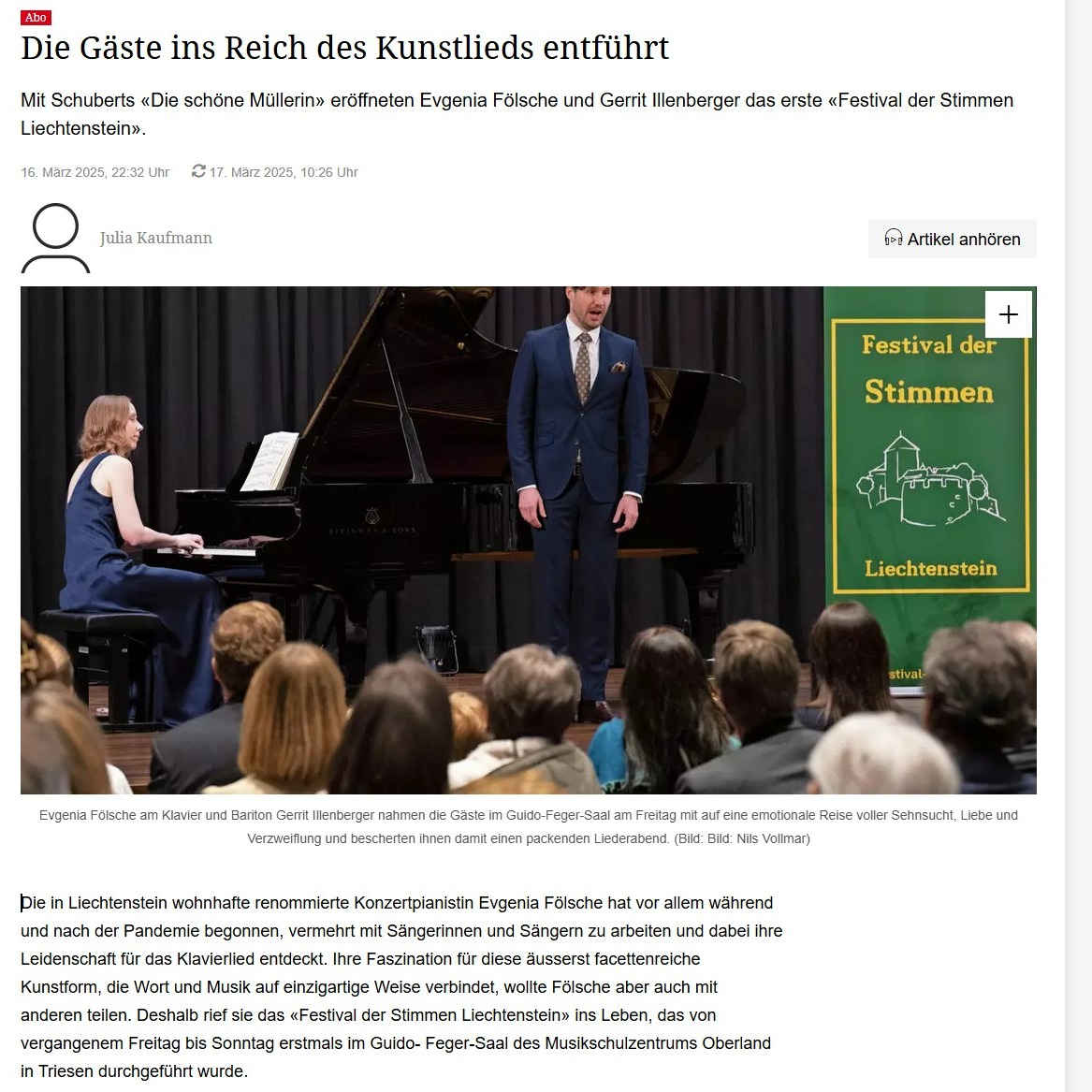

Tickets

Erleben Sie die Magie des Klavierrezitals live – beim Festival der Stimmen in Liechtenstein, wo international renommierte Pianistinnen und Pianisten Klang, Emotion und Raum zu einer Einheit verschmelzen lassen.

Quellen & Literatur (Auswahl)

- Koelsch, Stefan (2020): Brain and Music. Wiley-Blackwell.

- Jäncke, Lutz (2019): Musik im Kopf. München: Hanser.

- Adorno, Theodor W. (1970): Ästhetische Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Gadamer, Hans-Georg (1960): Wahrheit und Methode. Tübingen: Mohr Siebeck.

- Clark, Andy (2015): Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind. Oxford University Press.