Aufführungspraxis im Klavierrezital – Tradition, Wandel und Ausdruck

Autorin: Evgenia Fölsche

Die Aufführungspraxis im Klavierrezital ist ein feines Gleichgewicht zwischen historischer Bewusstheit, technischer Meisterschaft und persönlicher Interpretation. Sie verbindet Tradition und Gegenwart – und verwandelt geschriebene Noten in lebendige Klangrede.

Begriff und Besonderheit im Rezital

Im Kontext des Klavierrezitals meint Aufführungspraxis die konkrete Realisierung musikalischer Werke durch den Pianisten im Konzert. Sie umfasst interpretatorische Entscheidungen über Tempo, Artikulation, Phrasierung, Pedalisierung, Dynamik und Klanggestaltung. Während sie einerseits von historischen Quellen und Traditionen geprägt ist, bleibt sie immer ein persönlicher, schöpferischer Akt.

Anders als im orchestralen oder kammermusikalischen Spiel trägt der Solopianist die vollständige Verantwortung für Dramaturgie, Ausdruck und Energiefluss – und gestaltet somit eine individuelle Klangsprache zwischen Komposition und Publikum.

Historische Entwicklung der Aufführungspraxis

18. bis frühes 19. Jahrhundert

In der Klassik galt das Klavierspiel als eine Kunst der rhetorischen Artikulation. Mozart, Clementi und Beethoven verstanden Musik als Rede – mit betonten Gesten, Atempausen und Akzenten, die der Sprache entlehnt waren. Improvisation war selbstverständlich: Verzierungen, Übergänge und Kadenzen entstanden im Moment.

Romantik

Im 19. Jahrhundert wurde das Klavier zur Erweiterung des Ichs. Virtuosen wie Liszt und Chopin entwickelten eine expressive, emotional geladene Aufführungspraxis, die durch Rubato, Klangfarbenreichtum und individuelle Phrasierung gekennzeichnet war. Freiheit und Subjektivität dominierten über formale Strenge.

20. Jahrhundert

Mit der zunehmenden Reproduzierbarkeit durch Schallaufnahmen entstand ein Bewusstsein für „Werktreue“ und Präzision. Pianisten wie Artur Schnabel oder Alfred Brendel verbanden analytische Werktreue mit poetischer Durchdringung. Gleichzeitig erblühte die Bewegung der historisch informierten Aufführung, die den Klang alter Instrumente und Spielweisen wiederentdeckte.

Stilbewusstsein und Interpretation

Stilistische Aufführungspraxis bedeutet, den ästhetischen Geist einer Epoche zu verstehen: die rhythmische Freiheit eines Chopin-Nocturnes unterscheidet sich grundlegend von der strukturellen Strenge einer Beethoven-Sonate oder der Klangpoesie Debussys.

Eine reflektierte Aufführungspraxis berücksichtigt historische Quellen (z. B. Czerny, Quantz, Neuhaus), setzt sie aber in Beziehung zur individuellen Klangvorstellung. Sie fragt nicht nur „Wie wurde damals gespielt?“, sondern auch „Was will die Musik heute sagen?“.

Technik, Klang und Körperlichkeit

Die Aufführungspraxis am Klavier ist untrennbar mit dem Körper verbunden. Anschlagskultur, Armgewicht, Pedaltechnik und Atemrhythmus bestimmen den Ausdruck. Jede Bewegung erzeugt einen anderen Klang – die Technik ist somit keine Mechanik, sondern verkörperte Klangvorstellung.

Große Pianisten – von Rubinstein über Horowitz bis zu Argerich – haben gezeigt, dass technische Kontrolle stets im Dienst der musikalischen Idee steht. In der idealen Aufführung verschmilzt physische Präzision mit innerer Freiheit.

Kommunikation mit dem Publikum

Im Klavierrezital ist die Bühne ein Resonanzraum zwischen Künstler und Zuhörenden. Die Aufführungspraxis umfasst deshalb auch nonverbale Kommunikation: Gestik, Haltung, Pausen, Blickrichtung – sie alle beeinflussen das emotionale Erleben.

Die Stille zwischen den Stücken, das Nachklingen eines Akkords, das Atmen des Publikums – all dies sind Bestandteile der Aufführungspraxis, die über das rein Musikalische hinausgehen und das Konzert zu einem gemeinsamen Moment künstlerischer Präsenz machen.

Aufführungspraxis im 21. Jahrhundert

Heute verbindet sich historisches Wissen mit globaler Vielfalt. Pianistinnen und Pianisten bewegen sich frei zwischen Stilwelten, reflektieren den Klang vergangener Jahrhunderte, ohne auf moderne Ausdrucksformen zu verzichten.

Digitale Aufnahmen, Livestreams und immersive Formate haben die Konzertpraxis erweitert – doch der Kern bleibt: das unmittelbare, lebendige Erklingen eines Werkes im Moment des Spiels.

Die moderne Aufführungspraxis ist somit Synthese: zwischen Wissen und Intuition, Technik und Poesie, Vergangenheit und Gegenwart.

Schlussbetrachtung

Die Aufführungspraxis im Klavierrezital ist eine Kunst der Gegenwärtigkeit. Sie erfordert historisches Verständnis, technische Meisterschaft und seelische Offenheit. In der gelungenen Interpretation wird das Klavier zum Medium, das Vergangenheit hörbar und Gegenwart spürbar macht.

So entsteht das, was kein Tonträger je festhalten kann: der einzigartige Augenblick, in dem Musik lebendig wird.

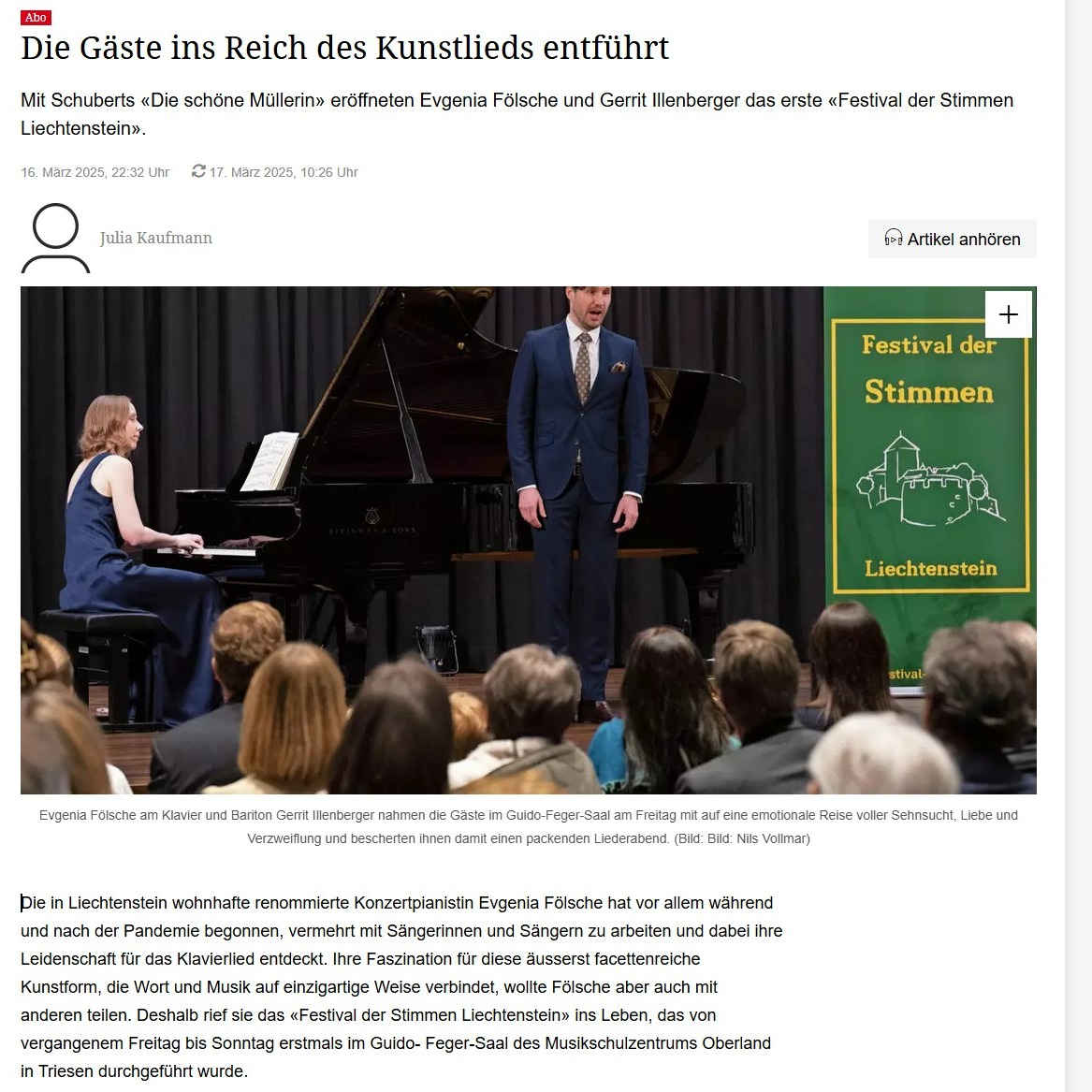

Tickets

Erleben Sie großartige Pianistinnen und Pianisten live – beim Festival der Stimmen in Liechtenstein, wo Klang, Raum und Ausdruck zu einer Einheit verschmelzen.

Quellen & Literatur (Auswahl)

- Neuhaus, Heinrich (1962): Die Kunst des Klavierspiels. Leipzig: Peters.

- Badura-Skoda, Paul (1993): Interpreting Mozart on the Keyboard. Oxford University Press.

- Rosen, Charles (1995): Piano Notes: The World of the Pianist. Free Press.

- Leech-Wilkinson, Daniel (2009): The Changing Sound of Music: Approaches to Studying Recorded Musical Performance. King's College London.