Das Klavier – Geschichte, Aufbau, Wirkung und Musiktradition

Autorin: Evgenia Fölsche

Das Klavier ist eines der vielseitigsten und kraftvollsten Instrumente der Musikgeschichte. In diesem Artikel erfahren Sie, woher sein Name stammt, wie es sich entwickelt hat, wie es funktioniert und welche Wirkung es entfaltet. Zudem zeigen wir, wie sich die Klaviermusik und die Aufführungskultur entwickelt haben – mit weiterführenden Links zu tiefgehenden Unterseiten.

Herkunft und Bedeutung des Namens

Der Begriff „Klavier“ leitet sich vom lateinischen Wort clavis (Schlüssel, Taste) ab und war ursprünglich ein Oberbegriff für Tasteninstrumente wie Cembalo oder Clavichord. Die italienische Bezeichnung pianoforte („leise-laut“) verdeutlicht den entscheidenden Fortschritt: Im Unterschied zum Cembalo konnte der Spieler hier durch die Stärke des Anschlags die Lautstärke modulieren.

Mit der Zeit entwickelte sich „Klavier“ im Deutschen zum etablierten Namen für das moderne Tasteninstrument – eine Kurzform, parallel zur italienischen Kurzbezeichnung „Piano“. Sein Name verweist zugleich auf seine doppelte Funktion: Tastaturinstrument und dynamisches Klangwerkzeug.

Erfindung und historische Entwicklung

Die Erfindung des Klaviers wird um 1700 dem italienischen Instrumentenbauer Bartolomeo Cristofori in Florenz zugeschrieben. Cristofori kombinierte Hammermechanik mit dem Tastenprinzip, sodass die Anschlagsdynamik möglich wurde. Seine frühen Modelle legten den Grundstein für das moderne Instrument.

Im 18. Jahrhundert verbreitete sich das Klavier zunächst in gehobenen Kreisen; Instrumentenbauer wie Silbermann, Stein oder Walter entwickelten verschiedene Mechaniktypen. Im 19. Jahrhundert setzte sich der eiserne Rahmen durch, die Saiten wurden gekreuzt (Kreuzsaitung), und mechanische Feinheiten wie Doppelchoke, Wiederholmechanik und Pedale wurden weiter perfektioniert. In dieser Phase wurde das Klavier in der Bürgergesellschaft zum Standardinstrument – im Salon wie im Konzertsaal.

Funktionsweise eines Klaviers

Wenn eine Taste gedrückt wird, hebt sich ein Hebelmechanismus, löst einen Hammer aus, der gegen eine Saite schlägt, und erzeugt eine Schwingung. Diese Schwingung wird über den Resonanzboden verstärkt und als hörbarer Ton ausgestrahlt.

Zu den wesentlichen Bauelementen gehören die Tastatur, die Hammermechanik, die Saiten, der Resonanzboden sowie die Pedale (Dämpferpedal, Haltepedal, Una-Corda). Die Pedale verändern Klangfarbe, Dämpfung und Nachhalt – sie erweitern bewusst den Ausdrucksraum.

Technisch ist das Klavier also ein komplexes Zusammenspiel von Mechanik, Akustik und Material – Holz, Filz, Metall – in präziser Abstimmung auf musikalische Intention.

Wirkung & Besonderheit des Klaviers

Das Klavier kann sowohl Melodie als auch Harmonie simultan tragen – es ist Instrument und Orchester zugleich. Sein großer Tonumfang erlaubt expressive Tiefen und strahlende Höhen. Diese Vielschichtigkeit macht es zu einem zentralen Ausdruckswerkzeug in der Musik: Es kann solistisch, accompagnierend, konzertierend oder improvisierend wirken.

Emotional spricht das Klavier direkt an: Nuancierte Dynamik, Klangfarben, Pedalierung und Artikulation lassen feinste Gefühle hörbar werden. Kognitiv stimuliert es Aufmerksamkeit, Strukturverständnis und Gedächtnis. Soziale Wirkung entfaltet sich, wenn das Klavier Teil eines Ensembles oder Solokontextes ist.

Musiktradition für das Soloklavier

Mit Mozart, Haydn und Beethoven wurde das Soloklavier Teil des Konzertrepertoires: Sonaten, Variationen und kürzere Stücke etablierten sich als Kernformat. Im 19. Jahrhundert dominierte die Romantik: Chopin, Schumann, Liszt, Brahms und andere erweiterten Klangsprache, Form und Ausdruck. Der Übergang ins 20. Jahrhundert brachte Impressionismus, Neue Sachlichkeit und Avantgarde – Debussy, Ravel, Rachmaninow, Bartók, Ligeti und viele mehr. Jede Epoche öffnete neue Klangräume, Spieltechniken und Werktypen – von Miniaturen (Nocturnes, Préludes) bis zur großen Sonate oder Zyklus.

Wer dieses Repertoire in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen will, sei verwiesen auf unsere Detailseite mit Komponistenporträts und Werkgruppen: Klavierrezital – Komponisten & Schlüsselwerke.

Entwicklung der Aufführungspraxis

Vom improvisatorischen Theaterspiel des 18. Jahrhunderts bis zur historisch informierten Interpretation der Gegenwart hat sich die Aufführungspraxis kontinuierlich gewandelt. Der Pianist entscheidet heute über Artikulation, Tempo, Pedalgebrauch, Phrasierung und Klangästhetik – häufig unter Rückgriff auf historische Quellen.

Die Praxis eines Klavierrezitals in heutiger Zeit ist deshalb kein starres Schema, sondern ein lebendiger Dialog zwischen Tradition und persönlichem Ausdruck. Wer sich intensiver mit dieser Gestaltungsebene beschäftigen möchte, findet weiterführende Gedanken und Beispiele auf unserer Seite zur Aufführungspraxis: Die Aufführungspraxis im Klavierrezital.

Und schließlich – was beim Rezital im Moment der Aufführung entsteht, wenn Pianist und Publikum zu einer Einheit werden – ist Thema einer weiteren Detailseite: Einheit von Pianist, Zuhörern & Musik.

Schlussbetrachtung

Das Klavier ist nicht nur ein Instrument, sondern ein Medium von architektonischer Substanz und emotionaler Tiefe. In seiner Entwicklung, Funktion und Wirkung spiegelt es die Bewegungen der europäischen Musikgeschichte – und bleibt doch offen für neue Klangperspektiven.

Wer das Klavier wirklich verstehen will, muss es hören in live-Konzerten, analysieren mit klarem Denken und erleben mit offenem Herzen.

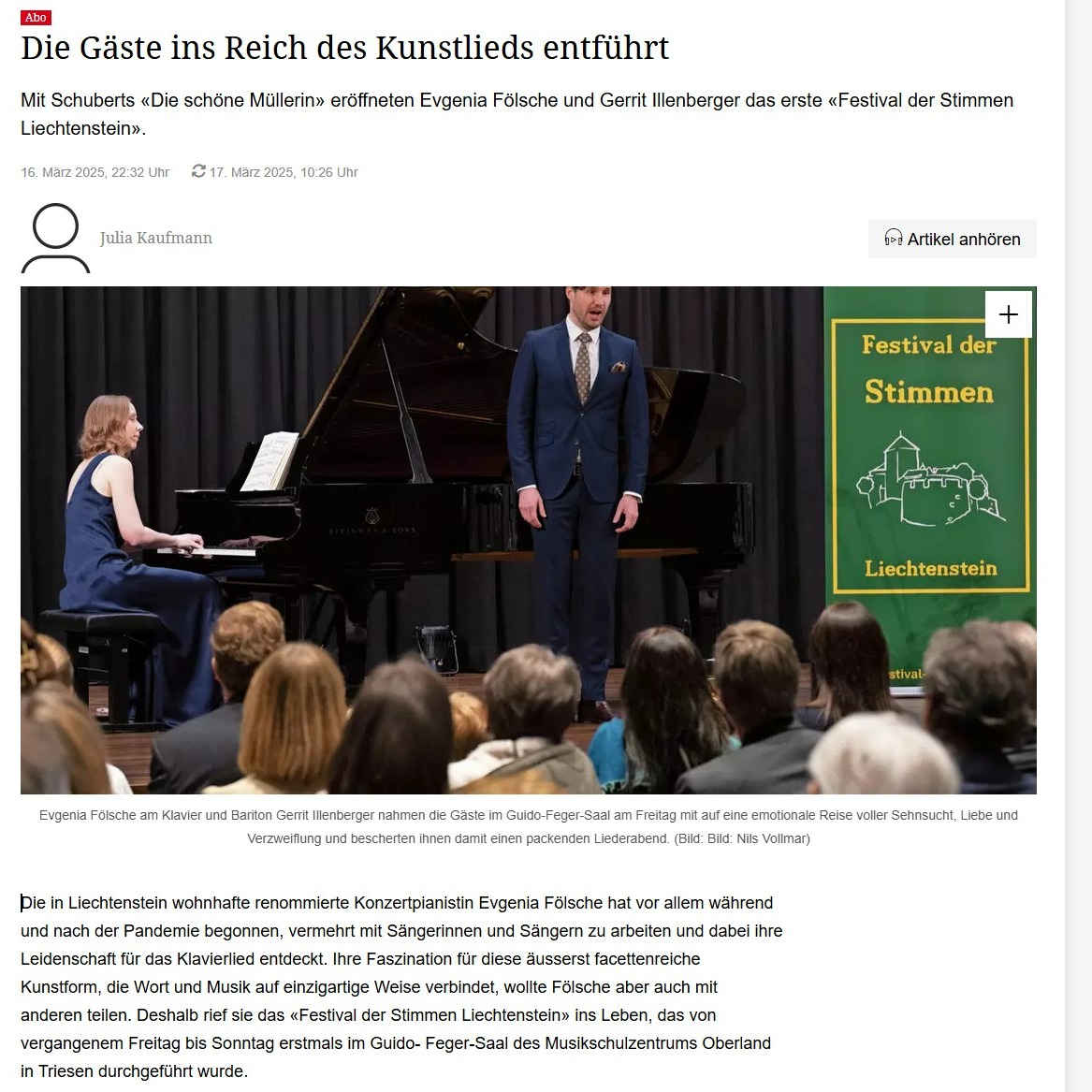

Tickets

Erleben Sie Klangräume live beim Festival der Stimmen – Pianistische Meisterwerke, fein interpretierte Programme und Momentkunst im Saal Liechtensteins.

Quellen & Literatur (Auswahl)

Pollens, Stewart: The Early Pianoforte; Loesser, Arthur: Men, Women and Pianos; Williams, David: The Piano: A History; Rosen, Charles: Piano Notes; Brendel, Alfred: Nachdenken über Musik.